「マインドマップ資格試験勉強法」改

「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2025年8月8日号

本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。

合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。

NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。

本誌で合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。

脳神経学的に効果的な勉強法はどうでしたか

こんにちは近藤哲生です。前号は脳神経学的に効果的な勉強法をご案内。これは覚えるべき項目を「関連付け」する。それらを「繰りかえし」読解(だだ読むだけでなく読みながら理解する)して、読解した要点を一字一句を正確にでなく自分の言葉や言い回して暗唱する勉強法だった。以上を実践されてどうでしたか。

例えば、「用語集や参考書を見れば分かるからそんなの必要ない」とする考えもあっただろう。あるいは、ネット検索をしたりChatGTPやGeminiに質問すれば分かることにイチイチ手間暇を掛けて覚えることって無意味と感じたかも知れない。いずれにしても、「それってコスパ悪くネ?!」と学習の効率からして思われただろう。

コスパに終始した受験生の末路

時を遡ること約10日。例えば一級建築士の学科試験。特に多くの受験生が難関としただろう法規である。用語集や参考書、ネット検索や生成AIの類が使用できない状況は、持ち込み許可の法令集を使えたにも拘わらず、受験生(結果的に不合格)が科目と総点の合格点を目指した正答をすることに困難を招来したはずだ。

その訳は、前回で例示した建築基準法の第六条でみた法文の構造だ。その構造は条文を構成する例えば1行目だけでも同法第二条で定義する「建築主」「建築物」「建築」と用語を含む。つまり関連付けに基礎付く。更に条文を読み進めると「大規模な修繕」や「大規模な模様替」と同法第二条で既定される用語に基礎付くからだ。

それ故にそれらの用語の意味を地道にコツコツと理解し記憶していなければ(覚えていなくても当該の法文を見れば意味が解ると思うだろうが)、イチイチ基礎用語まで検索する受験姿勢では試験時間を浪費する。申請関係の分野として頻出問題である法第六条に関わる設問に正答することは困難だ。他の条文を問う設問でも同様だ。

以上は一級建築士に限らず資格試験は法律の下で既定された業務を行う人を選定する。故にこれを受験する者に法文に関する広く深い理解を問う。理解は「話の道筋・関連が解った」と言える体験的な記憶を生成するから、条文の一字一句を覚えなくても、条文同士の関連付けに関する法文の知識を前提にする。

よって資格試験に合格することは実に面倒くさい。「あぁ面倒くさい」と泣き言を言いたいだろう。だが国家試験とはそう言うものだから仕方ない。では、国試の特に法律関係の勉強は結果的に「コスパが良かった」と言えるこれができるだろうか。

強調と関連付けとで記憶を強化できる勉強法

それは見だしの通り。強調は基本的に繰りかえしで可能だ。特に覚えははずの事を忘れる頃に繰りかえすことでこれを行える。その時期に繰りかえすことで記憶に関わる神経網が関連付け、つまり神経伝達に関わる信号の回路が再構築される。その時期と繰り返しはエビングハウスの忘却曲線からして次のようにご案内の通りだ。

それらには諸説あるので例示すると次の通り。

二回目:一回目から1時間後

三回目:二回目から1日後

四回目:三回目から1週間後(苦手項目は3日後)

五回目:四回目から2週間後(苦手項目は5日後)

繰り返しを効率的にするある行為とは

どうだろか。例えば「忙しい時にそれって無理」と感じるかもしれない。あるいは「もっとタイパが良い方法って何」とお考えだろうか。仮にそうならば、強調の強度を高める方法を次に確認しよう。それは繰り返しの際に覚えたい項目にカラーリングをしたり下線を引いたりする従来的な効果の期待できない方法でない。

そうでなくて、視覚や聴覚や体感覚を同時に使う行為が脳神経学に記憶に関わる神経網を強く刺激して結果的に記憶を強くする事実からして、覚えたい項目をただ見たり聞いたりするのでなくて、それを想起(自ずと内的にそれをイメージつまり視覚や聴覚そして体感覚として知覚)して声に発する。つまり暗唱する。

「ケッまた暗唱なの」と呆れるかもしれない。だが、暗唱する行為は決して侮れない。これは脳内の情報を逐次的にして暗唱者に再帰させる。つまり記憶を強化したいが為の出力が記憶を強化する為の入力であることを意味する。事実、人に繰りかえした映画の話しはこれを繰りかえす程に迅速かつ正確に思い出せるはずだ。

関連付けはどのようすれば記憶を強くできるか

その答えが段階的な関連付けだ。段階的とは一気に詳細に至る様子ではない。例えば、1つを2つに、2つを4つに、このように一歩一歩と細分化を進める状況だ。これは私たちの知覚が捉えた対象を徐々に認識する内的な機構に基礎付く。故にどのような勉強も基礎から応用へと段階的に難度を高めるように進む訳だ。

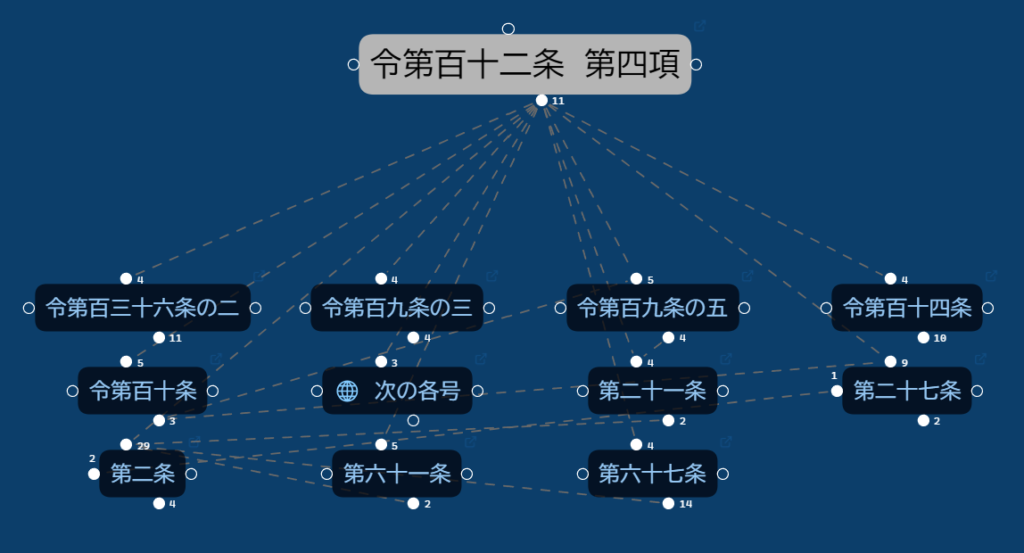

事例を挙げて話が見える様に論を進めたい。例えば、一級建築士試験の法規で、頻出の防火区画に関わる法文である令第百十二条から五百㎡防火区画の第四項を見てみよう。これに関連付く第一段階の法文は、法第二条から法第六十七条まである。かつ、令第百九条の三から令第百三十六条の二までで、合わせて十条文がある。

確かに「それって読解や理解するのって無理」と思える程だ。しかし、決して恐れることは無用だ。法規の過去問10年分を解く特にデシラの過去問を克服する過程で、頻出の条文つまり次の段階まで関連付けるべき条文が解ってくる。先の条文の中で自らが特に読解して暗唱の対象にすべきを取捨選択が可能となる。

事例を挙げて話が見える様に論を進めたい。例えば、一級建築士試験の法規で、頻出の防火区画に関わる法文である令第百十二条第四項の五百㎡防火区画を見てみよう。これに関連付く第一段階の法文は、令第百九条の三から令第百三十六条の二、法第二条から法第六十七条まで合わせて十条文がある。それを目にしてどうだろうか。確かに「それって読解や理解するのって無理」と思える程だ。しかし、決して恐れることは無用だ。

何故ならば、法規の過去問10年分を解く特にデシラ(試験に頻繁にデるが解き方をシラない項目)の過去問を克服する過程で、デシラに関わる結果的に頻出となる条文、これに関連付いて次の段階まで関連付けるべき条文が解ってくる。例示した条文の中でも、自らが特に読解して暗唱の対象にすべきを取捨選択が可能となるからだ。

関連付けを進めれば記憶をもっと強くできる

例えば、当該の第四項が参照する法第二十七条、即ち耐火建築物等としなければならない特殊建築物を規定する条文は、耐火建築物とすべぎ特殊建築物を意味して、これの文言としてあり第二条で用語の定義として規定する特殊建築物や特定主要構造部の理解を求める。更に特定主要構造部は第二条の主要構造部に基礎付く。

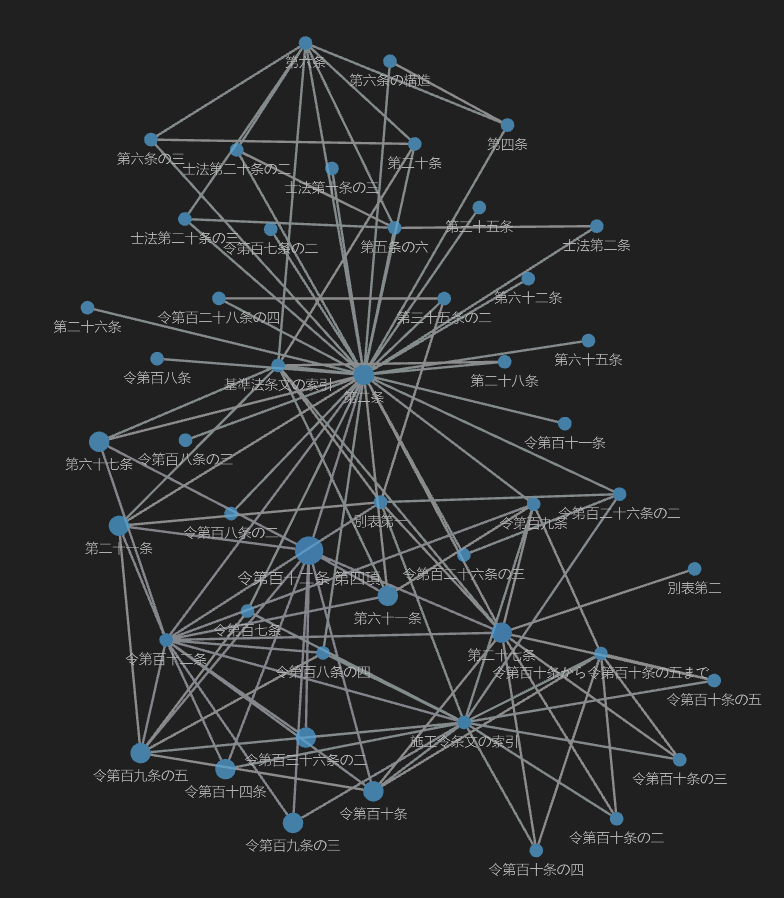

上記の法文に見られる関連付けは図解するとこうなる。

令第百十二条第四項→法第二十七条第一項→法第二条→法第二条

法第二十七条第一項→第百九条の五第一号

例示した関連付けは法規の設問で当然のように問われる。これを辿って初めて正答に至れる。忌々しい程の面倒く臭さを呈する。

その様な面倒臭い法文の間に存する関連性は、設問作成する側にからすると、1つの条文から様々に設問を展開できる。回答者のこれに関わる理解や記憶つまり実力を検証するのに打って付けだ。出題者にとって先の関連付けは実に美味しい。対して、回答者はそれに関する実力を体得すればその設問を得点源にできる。

コスパよく勉強したいならデシラを軸に関連付けを行え

勿論、その実力を一気に体得するのは困難だ。だが、繰りかえして過去問を解く過程で、繰りかえして先の関連付けを段階的に読解して理解し、例えば「大規模の建築物の主要構造部等や耐火建築物等とすべき特殊建築物は特定主要構造部の性能を有した建築物として・・・五百㎡の防火区画」と要点を暗唱する。これを繰りかえす。

但し、全ての条文でそれを行うのは不要。過去問の中でも頻出で自分が解き方を知らないデシラ、つまり条文の関連付けから検索すべき条文の辿り方を知らない頻出の設問に関する条文に関して、ご案内した強調と関連付けとを実践されれば事足りる。つまり、デシラで強調と関連付けをやれば良い。コスパ良く勉強できる。

多分、「ゲッそんなにメンドイ勉強をするって無理」と次が初受験の諸氏はひいた状況を当時の私からして想像できる。だが以前はそのように思っていた方々でも、強調と関連付けをコツコツと1年間を通して強化できた記憶から、見事に合格を果たした。最終の合格を目指して実技試験の対策をいま行っているだろう。

あるいは「コレって前号の記事と同じジャね」と感じただろうか。そうであるならば、本質的にそうなのでそれはご洞見である。だが、同じであっても書籍やネットなどで喧伝される効果的な勉強法も同じく強調と関連付け。「アクティブリコール」のように新奇な勉強法は能動的な想起つまり暗唱、結果的に強調であるからだ。

勉強法は新旧が問題でなくこれを実践するか否かが問題である。

いずれにしても検討を祈る。

GoodLuck!

最後に業務連絡です。

次号は来週15日に休刊します。